家庭是社会的基本细胞,家事虽小,却是社会治理扎扎实实的支撑点。近年来,兴安区人民法院主动作为,通过与区妇联加强沟通协作,从拓宽联动调解渠道、深化纠纷调解机制、刚柔结合重塑关系等举措出发,构建起“法院+妇联”“334”家事审判多元调解新模式,在基层社会治理上实现共同参与、协调配合、相互支持、聚力发力的良好局面。

内外联动聚“心“力

一是内部挖潜成立家事审判团队。抽调3名阅历丰富、业务精专的员额法官以及3名法官助理组成专业审判团队和反家暴合议庭,归口审理婚姻家庭案件。

二是借外力与区妇联联动。拓宽多元解纷渠道,携手妇联共同调解家事纠纷,并邀请社区干部担任人民陪审员参与审理家事纠纷案件,最大限度助力化解纠纷效果。

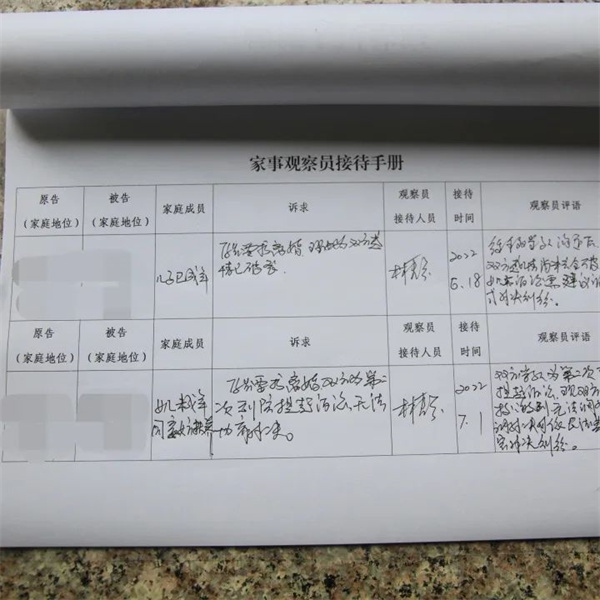

三是服务前移,成立暖心调解工作室。坚持和发展新时代“枫桥经验”,与妇联联合在街道办事处及社区成立4个暖心调解工作室,每月定期由家事审判团队法官轮流到暖心工作室进行现场调解,延伸司法服务触角。

刚柔并济化“心”结

妇女儿童往往是家事纠纷中的弱势群体,兴安区人民法院在案件审理中紧紧围绕保护妇女儿童合法权益,将妇联的“柔性”调解与法院的“刚性”审判有机结合,通过温情服务,实现家事纠纷的“软着陆”。

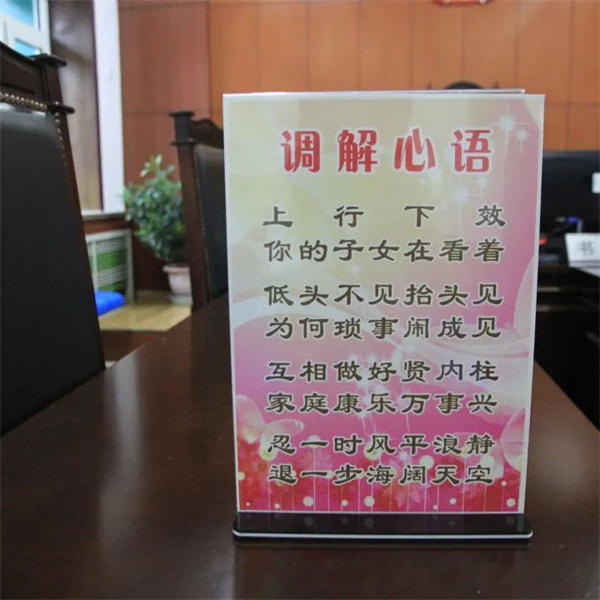

一是改“对簿公堂”为“圆桌对话”。改变诉辩对抗的审理模式,“三方”围坐一张圆桌上,当事人从“原告”“被告”,变为“妻子”“丈夫”,双方像是在法官的主持下共话家事。在法庭场景上制作了“共建美好家园”“调解心语”“劝解书”等图版,缓解矛盾紧张气氛。

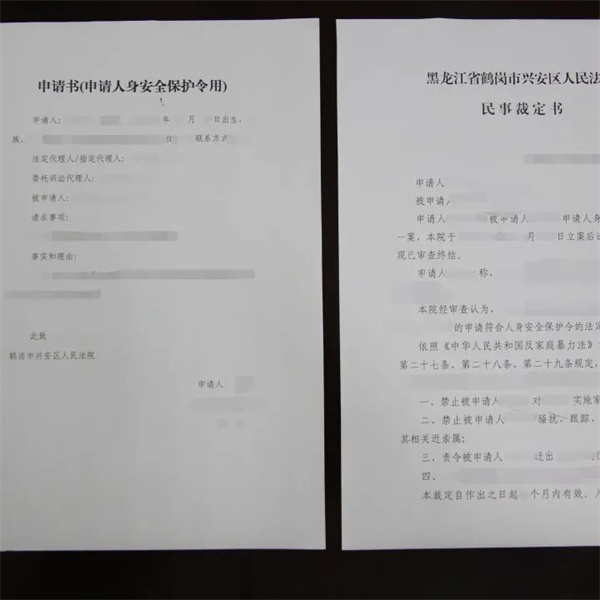

二是准确发布人身安全保护令。根据案件实际情况及时与区妇联沟通,以保护当事人及其子女和特定亲属的人身安全为目的,适时发布人身安全保护令。目前兴安区人民法院已发出2份人身安全保护令,充分发挥预防功能,保障家庭成员免受各种形式家庭暴力的侵害。

三是延伸法律服务触角显真情。在审理案件中,法官观察到有的孩子因父母经常打架,导致出现恐慌、焦躁的情绪。对此,法官与妇联工作人员在第一时间与其学校沟通,让老师对孩子从心理上予以疏导和关照,最大程度降低家庭纠纷对孩子成长带来的不利影响。通过与学校的及时沟通,已有5名孩子逐渐走出了家庭矛盾心理阴影。

多方调解推“心”法

兴安区人民法院立案窗口专门安排一名家事纠纷案件导诉员,根据当事人讲述进行“初步诊断”,对夫妻关系感情是否破裂,是冲动还是确实无法继续生活等情况进行研判,为后续调解及诉讼工作划定方向。紧紧抓住一个“调”字,推行“四步调解法”。

一是联动调解法。在尊重当事人意愿前提下,邀请与当事人有关联的人或单位,如妇联、社区、单位、亲属等从多方面多角度协助调解。

二是情绪疏导法。主审法官不急于就案问案,而是扮演妇联“好大姐”这样的角色,采取“听讼”的方式,耐心听取当事人倾诉,从中找到矛盾纠纷的症结和焦点,并把问题一一梳理归纳,抓住关键性、实质性问题,帮助当事人剖析产生纠纷的原因,促使双方化干戈为玉帛。

三是重温感情法。为了使离婚诉讼不再机械刻板,更充满人情味,制作“婚姻感情回忆卡”等,将“结婚纪念日”“配偶生日”等能引起双方情感共鸣的文字制成展板,让双方内心受到触动,变冲动为冷静,理性的处理婚姻关系,救治尚未破裂的婚姻和问题家庭。

四是亲子破局法。利用孩子在家庭中不可替代的地位及双方当事人对孩子的依恋,进行“情景”调解。在法庭墙上制作《一个8岁孩子写给离婚父母的一封信》主题图版,让双方当事人在调解前先仔细阅读,在必要时,还会录制其家庭子女的语音进行同步播放,利用亲子之情融化双方当事人对立的坚冰。

“家和万事兴。”对于法院和法官而言,一起家事纠纷案件的处理,或许只是成百上千个案件中不起眼的一件。但对于社会而言,提升家事审判水平,依法妥善处理家事纠纷,对维护婚姻家庭和谐稳定,保障妇女、儿童、老年人合法权益,维护社会和谐稳定,具有十分重要的意义。下一步,兴安区人民法院将进一步深化“法院+妇联”的调解模式,全力推进家事审判多元化纠纷解决机制建设,让良好家风促进社会和谐,维护社会稳定发展。